Teresa se pensaba mucho la respuesta, redactaba un primer borrador, lo corregía y redactaba otro, hasta que finalmente días o semanas después enviaba la carta definitiva. El contenido de estas cartas es, como digo, muy convencional y no tendrían más importancia y valor que la simple anécdota si no fuese porque dan una pista clara de cómo surgió el personaje principal de Villavieja, don Luis Obregón. Algunas de las cartas están dirigidas directamente al padre de Teresa, Manuel Segura, y por ellas se comprueba que la relación de Ciges con la familia fue intensa y fluida, previa a sus pretensiones con Teresa y no su consecuencia. Hay en ellas referencias a los líos y disgustos matrimoniales del cuñado de Manuel Segura, Manuel Antonio Alcalá Menezo, por quien pregunta y se interesa, y a las habladurías y chismes que estos problemas levantaron en el pueblo. En 1914 murió Pepe, hermano de Teresa, de una larga enfermedad por la que Ciges se había interesado en alguna carta anterior. Ciges escribió directamente a Manuel Segura para darle el pésame, manifestándole la especial amistad que le profesaba: “Aunque tengo el hábito de no mostrar mucho mis preferencias y afectos, diversas veces pudo usted notar mi flaqueza por el pobre Pepe”. Le confiesa al padre que incluso llegó a pensar en su hijo para abrir en Latinoamérica alguna sucursal de la editorial Michaud, lo que acabó descartando, seguramente por conocer el carácter emprendedor y activo de la gente bien quesadeña.

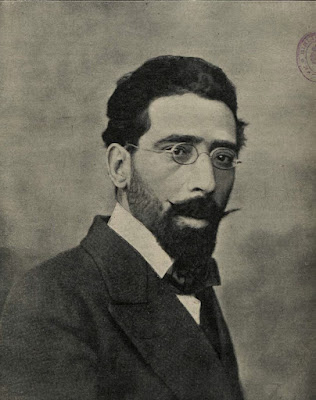

La relación y amistad de Ciges con esta familia fue intensa y por eso serían muchas las tardes de Casino con los varones así como las visitas a la casa familiar en Santa Catalina para ver a Teresa. Hacía poco más de diez años que había muerto Ángel Alcalá Menezo, el gran personaje de la familia (y también del pueblo en aquel momento). En todas esas ocasiones sería tema recurrente las historias y aventuras de don Ángel, sus andanzas por Filipinas, su pasión política, sus aficiones literarias, su carácter audaz y novelesco. Nada de extraño tiene que Ciges se inspirara en él para su don Luis y que las hazañas de su personaje literario constituyan casi una biografía de Alcalá Menezo y reproduzcan numerosos detalles con gran exactitud.

Fueron cinco los artículos que sobre tema quesadeño escribió Manuel Ciges Aparicio. Los dos primeros, de 1908, los público en el suplemento literario Los lunes de «El Imparcial» y tienen como asunto las fiestas de la Virgen de Tíscar al final del verano. Ambos fueron rescatados por Jesús Arribas, que los reprodujo en su estudio sobre el autor que se citó anteriormente. El primero tiene por título Fiestas populares. La Virgen de viaje y se publicó el 7 de septiembre de 1908 (Anexo 1). Para Quesada fue recuperado en la Revista de Ferias de 1984 por Manuel Vallejo junto a un pequeño artículo sobre el autor, Manuel Ciges Aparicio en Quesada. Breve reseña biográfica. En La Virgen de viaje cuenta Ciges cómo era la procesión y despedida de la madrugada del 29 de agosto hace más de cien años. Por eso algunas cosas son distintas, como por ejemplo la verbena del jardín, a la que no alude porque entonces no se celebraba.

El segundo, Fiestas populares. Entre los riscos, es de 28 de septiembre de 1908 (Anexo 2). También lo publicó Manuel Vallejo, el año 1985, en la Revista de Ferias. Trata de la fiesta de Tíscar, que describe con un sobrio tono de reportaje periodístico alejado de la ácida sátira de La romería, pero sin dejar de destacar lo que a él llamó más la atención, la mezcla de fiesta y devoción, “de zambra y promesas” como escribe Ciges. Es algo que no sorprende hoy, al menos en el sur, pero quizás sí lo hacía entonces a gente habituada a otras costumbres.

En 1909 fueron dos los artículos que escribió en Quesada y sobre temas quesadeños. El primero en publicarse fue El desamor a la tierra, en la revista Nuevo Mundo el 5 de agosto (Anexo 3). No fue reproducido en la Revista de Ferias y creo que es casi completamente desconocido para el lector quesadeño. Trata de la llegada del autor a la estación de Quesada, del viaje en caballería hasta el pueblo y del cruce en barca del Guadiana Menor. Pero mientras se desplaza, Ciges reflexiona sobre los problemas de la tierra que contempla, asombrándose del poco cariño del dueño a sus campos. Se lamenta de las aguas cargadas de humus, que se deslizan perezosas hasta el mar donde se pierden sin fertilizar “los vastos y sedientos terrenos circundantes (…) por la incuria de los hombres”. Pero además, buena parte de las cosechas se pierden en el juego, “esa terrible epidemia de una dilatada región”, de manera que el dueño acaba recurriendo al usurero, que “no pide en garantía carne de sus víctimas, que sólo le serviría para alimentar a sus perros, si la sordidez le permitiese tenerlos, sino la tierra misma, que así aferrada, rara vez vuelve integra a su dueño primitivo”. Como consecuencia el propietario cae en la abulia y la imprevisión, ya solo aspira a mejorar su suerte con la herencia, la lotería o la política. En este artículo, escrito durante el mes de julio, Ciges traza una especie de guión con los temas que le preocupan y que más tarde desarrollará en Villavieja.

Poco después, el 4 de septiembre, publicó en El Liberal un segundo artículo que titula Vivir muriendo (Anexo 4). Al igual que el anterior tampoco se ha reproducido y es casi desconocido en Quesada. Está escrito en el mes de agosto, tiempos de trilla, y si en el anterior reflexionaba sobre los propietarios en este lo hace sobre las gentes que ve afanarse en las eras, hombres “guiando las mulas sobre los trillos ligeros o aventando amorosamente las parvas” y que al caer de día reposan sobre esas mismas parvas “inmóviles, como yacentes” tras trabajar y penar “sometidos al incendio violento del sol”:

Trabajan con extremada rudeza desde que la clara punta del alba asoma por la sierra, y cuando el fresco les orea y las sombras gratas los envuelven, paréceles más dulce y blando rendirse al sueño que aumentar sus cuidados con las tristezas que llegan de otras tierras...

Rendidos por el trabajo viven ajenos al mundo y a las noticias, algo que llama la atención del periodista Ciges. Porque es el trepidante agosto de 1909 y “los que hacen ociosa vida ciudadana” a una comentan “los combates africanos y las audaces turbulencias de la sedición” (Barranco del Lobo y Semana Trágica), pero para “estos míseros seres” tan grandes noticias solo han llegado “como rumores confusos de un mar invisible y remoto”. Viven pegados a la tierra, pendientes solo de su propia supervivencia, de su mal comer. “Viven muriendo”, con un poco de pan y arenque, con su jornal de sesenta céntimos cuando lo hay. Ciges apunta en este artículo la que será escena de los aceituneros en Villavieja. Tanto este artículo como el anterior son una especie apuntes, tomados en el momento y lugar, con los que más tarde, ya expatriado en París, escribirá Villavieja. Cuando escribía este artículo Ciges estaba viviendo los graves acontecimientos de aquel verano en el ambiente hostil del Casino quesadeño, favorable al militarismo colonial y opuesto a la revuelta de Barcelona. Quizás por eso le asoma un punto rebelde, que es más deseo que razonada premonición, y exclama:

¡Ay, cielo, si tú no provees, y al (mal) invierno que se espera sucede una primavera mala, Melilla y Cataluña van a ser poca cosa...

El último de sus artículos quesadeños se publicó cuando hacía ya más de diez años de la publicación de Villavieja y más de quince de su última estancia en Quesada. Fue el 6 de mayo de 1927, en La Libertad, y se titula Aire y sol. La alimentación del andaluz (Anexo 5). Se reprodujo en la Revista de Ferias de 1988. En este último artículo Ciges retoma la escena de los aceituneros y el posterior encuentro con Pedro Luján, el Revolucionario. Ante el penoso y mísero almuerzo de la cuadrilla de aceituneros, uno de los acompañantes de Ciges exclama en tono irónico:

—Pero los andaluces somos muy sobrios. El aire y el sol nos alimentan.

Y es que opinar que en el campo andaluz no existía el hambre y la miseria, sino que su parca alimentación era más bien una cuestión cultural, una forma de ser, no era algo inhabitual y para acreditarlo Ciges encabeza el artículo con una cita que atribuye a Ortega y Gasset:

En cuanto a la alimentación, la sensiblería socialista nos ha hecho notar innumerables veces que el gañán del campo andaluz no come apenas y está atenido a una simple dieta de gazpacho. El hecho es cierto y, sin embargo, la observación es falsa porque es incompleta. Un jornalero de Azpeitia come más y mejor que un ricacho de Córdoba o Jaén. Hasta en esto imita el andaluz al vegetal; se alimenta sin comer, vive de la pura inmersión en tierra y cielo. Lo mismo el chino. José Ortega y Gasset.

Como ya destacó Cecilio Alonso, en este artículo Ciges descubre que aquellas escenas que narraba en Villavieja existieron y fueron reales y que el personaje Mosiú no era un ingeniero suizo sino que en realidad lo representaba a él durante su veraneo quesadeño:

Lo que hace algunos años referí en forma novelesca lo transcribo al presente como recuerdo personal. El extranjero de entonces —el «Mosiú»— sólo es ahora un forastero. Cuatro amigos vamos por la sierra donde nace el Guadalquivir. Uno tropieza, cae y se lastima el brazo derecho...

|

Croquis con el primitivo trazado del ferrocarril.

El Defensor de Granada 25 de mayo de 1882 |

4.- Quesada como paradigma de los problemas de España en la Restauración.

Ciges construyó Villavieja con los recuerdos y las cosas aprendidas durante sus estancias en Quesada, repartidas a lo largo de la primera mitad de su vida. Pero en su memoria sin duda quedaron especialmente grabados, por ser más recientes y por encontrase ya en su madurez personal y periodística, los veranos de 1908 y 1909. Especialmente este último, tras el cual ya nunca regresó a Quesada. En Quesada encontró el paradigma de las injusticias y problemas de la España de la Restauración que él combatía: atraso económico, la propiedad de la tierra que impedía cualquier progreso y a la vez condenaba a la miseria a grandes sectores del campesinado, analfabetismo y desprecio por la instrucción pública, subdesarrollo de las comunicaciones…, una sociedad muy tradicional, alejada del resto de Europa que, perdidas su últimas colonias de América y Filipinas, iniciaba una nueva aventura de consolación en Marruecos.

Todo al amparo de la Constitución de 1876 promulgada tras la vuelta de los Borbones. Era un sistema político diseñado para evitar cualquier reforma que pudiera menoscabar la preponderancia de los poderes tradicionales, de la Corte. Bajo una apariencia parlamentaria la Restauración controlaba el país con dos herramientas: la alternancia de los dos partidos dinásticos, el turno, y el caciquismo. Los partidos Conservador y Liberal Fusionista defendían, aunque con algunos matices, el orden establecido. Los afiliados a ambos partidos no tenían grandes diferencias ideológicas y sus enfrentamientos eran más de grupo, de “hooligans” futbolísticos, que fruto de pensamientos y proyectos distintos.

La otra pata del sistema era el caciquismo. El cacique dominaba su distrito electoral mediante una red clientelar formada por la derrama de cargos políticos municipales y empleos mediante los que el partidario conseguía una paga (policías municipales, guardas rurales, empleados de los ayuntamientos, etc.). Habitualmente era el cacique quien resultaba elegido diputado al Congreso por el distrito pero si, por cualquier circunstancia, no podía serlo designaba al candidato mediante negociaciones y componendas con políticos del otro partido y con las autoridades gubernamentales. Los gobiernos no surgían de unas elecciones, era al revés. En la Corte se encargaba el gobierno a uno de los dos partidos. Una vez formado se procedía a la disolución del Congreso y se convocaban elecciones que el nuevo gobierno mediante caciques, gobernadores civiles, etc. siempre ganaba. Existían los republicanos y el naciente partido de Pablo Iglesias que ganaban en algún distrito, normalmente urbano, pero el vuelco electoral era imposible porque el sistema estaba diseñado para evitarlo. Todo esto lo conocía bien Ciges y bien lo describió en su biografía de Joaquín Costa. Y todo esto se lo encontró en Quesada y lo llevó a Villavieja.

Quesada celebró el cambio de siglo con una Traída extraordinaria de la Virgen de Tíscar el día 30 de diciembre de 1900. Ese mismo día el Ayuntamiento acordó erigir una cruz en la salida de la carretera de Tíscar, lugar que pasaría a conocerse como Humilladero y donde se recibiría y despediría a la Virgen en sus traslados anuales desde el Santuario. Por esas fechas el pueblo tenía 7.599 habitantes y el crecimiento de la población era importante. En 1910 se alcanzaron los 8.281 censados. Los vecinos eran en su mayoría analfabetos, el 85,96% (83,32% de hombres y 88,63% de mujeres). No se vivía esto como un problema y por tanto se hacía poco para remediarlo. En 1930 el analfabetismo apenas se había reducido al 78,42%. Dos escuelas de niños y dos de niñas en el pueblo más una y una en Belerda (no siempre, pues a veces se fusionaban en una mixta) era toda la dotación pedagógica existente en Quesada. La pequeña minoría que se apañaba (más o menos) con las letras se componía de propietarios y de sus familias, de los pocos funcionarios y profesionales y de algún que otro artesano. Poca prensa llegaba al pueblo y lo hacía con retraso. La inmensa mayoría de la población no sabía del mundo (entendiendo por mundo todo lo que rebasara los estrictos límites municipales o comarcales) más que lo que habían visto (los hombres) durante el servicio militar.

Era Quesada un poblachón remoto y aislado, perdido en un lejano y olvidado rincón al que era complicado llegar y del que no era fácil salir. En marzo de 1899 se inauguró el viaducto del Arroyo del Salado con el que se completaba la línea férrea Linares-Almería. El tren no solo permitió la comunicación con Linares-Baeza, también abrió el camino hacia el sur, con Almería, que hasta ese momento era tremendamente complicado. El fácil acceso a esta ciudad fue el motivo de que se pusiese de moda y que, hasta los años sesenta del siglo XX, fuera habitual que la gente bien de Quesada pasase los inviernos allí, junto al mar y en un clima seco y templado alejado de los hielos del pueblo. La pega que desde su inauguración presentó este moderno transporte era la dificultad de acceso a la estación, porque quedaba lejos y no había caminos aceptables.

El proyecto de ferrocarril despertó muchas esperanzas en Quesada. En enero de 1882 se ofreció por el Ayuntamiento y mayores contribuyentes 15.000 ptas., 3.000 jornales y 3.500 pinos para ayudar al inicio de las obras. Por entonces el trazado proyectado partía de Linares y pasaba por Peal, cercanías de Quesada, Huesa, Pozo Alcón y Zújar para llegar a Baza. Llegó a licitarse su construcción en el mes de septiembre, pero el concurso quedó desierto por el desinterés de los grandes inversores ferroviarios, como la familia malagueña Loring. Además no se resolvía la comunicación de la muy aislada provincia de Almería. El proyecto quedó aparcado, lo que provocó la protesta de numerosos municipios a los que se unió Quesada en noviembre de 1884. A principios de la siguiente década se retomó la idea, pero con un trazado modificado para enlazar directamente Linares con las minas de Alquife y Almería, permitiendo además un ramal hasta Granada. Fue la línea que finalmente se construyó y que hoy está casi abandonada.

El resultado fue que las estaciones, también la de Quesada, quedaron lejos de los pueblos que les daban nombre y que sus beneficios en la comarca fueran limitados. El cambio fue vivido en la comarca con gran descontento y nuevamente resurgieron las quejas. En el verano de 1890 se convocó una reunión de ayuntamientos para protestar por el trazado de la vía al otro lado del Guadiana Menor. La preocupación por el aislamiento ferroviario duró tiempo y se buscaron alternativas. Así en 1904, junto a otros ayuntamientos, el de Quesada solicitó sin éxito la construcción de una línea secundaria que, pasando por Quesada y Huéscar, alcanzase Murcia (El Defensor de Granada, 22 de septiembre).

Cuando Ciges llegó a Quesada la herida seguía abierta y así lo reflejó en varios pasajes de Villavieja. Siempre se sospechó, y lo repite Ciges, que el tan perjudicial cambio de trazado era fruto de las presiones políticas de los grandes terratenientes, interesados en comunicar sus latifundios, en contubernio con los caciques locales.

La estación o apeadero de Quesada está a más de veinte kilómetros del pueblo. El viajero inglés Paul Gwynne, cuando inicia el relato de su viaje a lo largo del Guadalquivir, muestra su absoluta estupefacción cuando al bajarse del tren comprueba que no hay atisbo del pueblo. Y todavía más, que le aguardaba un desplazamiento en caballería largo y penoso para llegar a su destino (vortizg.com Paul Gwynne en Quesada). Ciges Aparicio sufrió la misma experiencia y lo reflejó en su ya citado artículo El desamor a la tierra:

El viaje en caballería tenía que ser largo al través de un terreno quebrado y en ocasiones peligroso (…) Ahora he de vadear en barca un ancho río que arrastra abundante humus…

Porque a la distancia de su emplazamiento se añadía la falta de una carretera o camino digno que uniese la estación con el pueblo. El trayecto discurría por malos caminos y debía salvar el tumultuoso Guadiana Menor mediante una pequeña barca de cable que existía en la Venta del Barco o del Yeso. La propia compañía que construía la línea, Ferrocarriles del Sur de España, posteriormente absorbida por Ferrocarriles Andaluces, comprendió que este problema podía restar clientes a su negocio. Por eso encargó en 1896 a uno de sus ingenieros que reconociera el terreno y propusiera un trazado para un nuevo camino carretero. Cuando Gwynne y Ciges llegaron a Quesada las obras para el camino vecinal de Quesada a su estación estaban ya comenzadas, pero se ejecutaban a un ritmo tan lento que parecían eternas. La historia de la construcción del llamado camino vecinal de Quesada a su estación es demasiado larga y cansina para reproducirla aquí. Ciges no llegó a conocerlo terminado porque, además, las obras para salvar el gran obstáculo, que era el paso por el Guadiana Menor, ni habían empezado.

Por entonces, entre que llovía más y que no existía la presa del Negratín para regular el caudal, era un río bravo y traicionero. Juan de Mata Carriazo refiere cómo, en sus viajes a Jaén para los exámenes de bachillerato, el río seguía vadeándose o cruzándose en barca (Don Juan de Mata Examinado, en Juan de Mata Carriazo Arroquia. Perfiles de un Centenario 1899-1999. Universidad de Sevilla 2001). Su primo García Carriazo también cuenta algún accidentado vadeo por aquellos años. Pocas semanas después de la partida de Ciges se aprobó el proyecto definitivo del puente de la Sierra de las Cabras con un presupuesto de 55.075 ptas. Las obras no empezaron hasta 1912 y tardaron varios años en concluirse. El peligroso cruce del Guadiana se vivía con intensidad. Casi a la vez que Ciges lo cruzaba en junio de 1909, el Ayuntamiento solicitó a Obras Públicas que se instalase en la Venta del Yeso la barca, más sofisticada y cómoda, que había dado servicio en el Guadalquivir durante las obras de reparación del puente de Mazueco. Obras Públicas no atendió la petición alegando poco más o menos que era mucho arroz para un pollo.

|

El camino vecinal de Quesada a su estación dibujado en 1903 sobre

la minuta que en 1878 hizo el Instituto Geográfico |

Si era difícil llegar y salir en tren, los viajes por carretera, entendida como camino por el que pudiera transitar una carreta, no lo eran menos. En 1908 y 1909 la única que existía era la de Peal. Todo lo demás eran sendas, caminos de herradura y, en el mejor de los casos, viejos caminos empedrados que al menos evitaban los barrizales en tiempos de lluvia. La carretera de Tíscar estaba en construcción y hasta la segunda década del siglo no llegó al santuario. Hasta 1934, con la inauguración del viaducto del Turrilla, no se resolvió el enlace con Pozo Alcón. El trayecto completo hasta Zújar no se concluyó hasta la construcción de un primer puente en el Guadiana Menor en 1938, en plena Guerra Civil. No había otras carreteras; las de Huesa y Cazorla se construyeron durante la República. De todas formas las carreteras estaban pensadas para carros, tartanas y diligencias, pues los automóviles no habían llegado aún al pueblo en tiempos de Ciges. De lo que sí fue testigo nuestro autor fue de la inauguración de la línea telegráfica, que coincidió con su última estancia en Quesada. Se puso en servicio en agosto y se celebró con una fiesta y refresco que ofreció el Ayuntamiento. La primera oficina estuvo en los bajos de la casa de José María Godoy, actual n.º 11 de la plaza. De este servicio se hubiera podido disponer mucho antes, en 1883, pero en noviembre el Ayuntamiento renunció a su instalación para evitar gastos, pues corría por su cuenta facilitar un local y dotarlo del correspondiente mobiliario.

El teléfono no llegó al pueblo hasta los años treinta, con la República, y la radio solo empezó a escucharse por los mismos años. Quesada era un lugar incomunicado que vivía bastante ajeno al mundo y donde solo llegaban con regularidad las gacetas y boletines oficiales. En este ambiente cerrado no se podía esperar otra cosa que una sociedad y una economía rancias y desfasadas en las que la pobreza, la desigualdad y la política caciquil fueran la norma.

Con el cambio de siglo llegó la electricidad. La pequeña central eléctrica de Béjar, alimentada por las aguas de este río y por las del arroyo de la "Cerrá" de Villena, suministraba fluido para unas cuantas bombillas (bujías se llamaban entonces) del alumbrado público y para algunas casas de las familias más acomodadas. Aunque con los años se crearía la FEDA S.A., que llegó a ser una importante empresa comarcal, por estos años la electricidad no dejaba de ser un negocio de mucho futuro pero de presente casi anecdótico. El comercio, como ya se ha comentado, estaba en manos de forasteros; la minería, en pleno auge por entonces y con el próspero referente de Linares, no llegó a dar resultado a pesar de las muchas concesiones de explotación de supuestos yacimientos de hierro que se concedieron, especialmente en la Dehesa. Algunos espumeros de sal, como el del Romeroso, producían cantidades aceptables de este producto; menestrales y artesanos, que trabajaban para el mercado estrictamente local, completaban el apartado industrial de la economía quesadeña.

El pueblo vivía del campo, de la agricultura. La ganadería, por razones que luego se verán, no estaba pasando por su mejor momento. La superficie cultivable se repartía entre las abundantes huertas y la tierra calma dedicada fundamentalmente al cereal. El producto de las huertas estaba dedicado al autoconsumo y al mercado local. Barbechos y siembras dominaban completamente el paisaje fuera de los márgenes de ríos, arroyos y caces de riego. Los sistemas de cultivo eran los ancestrales, en poco habían cambiado durante los últimos siglos. El único abono que se utilizaba era el insuficiente estiércol producido por el ganado. En su artículo El desamor a la tierra, Ciges reflexiona sobre el atraso de la producción agrícola y lo achaca a la falta de interés e iniciativa de los dueños para mejorarla (el título del artículo hace referencia al problema). Este será también un tema recurrente de Villavieja.

Por estos años de Villavieja se estaba expandiendo un cultivo que cambiaría radicalmente el paisaje: el olivar. Tradicionalmente el olivo se cultivaba para el autoconsumo, en las lindes de hazas y huertas o entremezclado con viñas. Tanto era así que cualquier mala cosecha obligaba a importar aceite para el consumo local, como ocurrió en 1854 cuando se tuvo que comprar en los pueblos de La Loma. En 1877 con ocasión de la Exposición Provincial, entre los productos destacables que exhibió Quesada estaba el vino mientras que el aceite era un mero acompañante. La filoxera acabó con la viña a finales del XIX pero el olivo, favorecido por la coyuntura del mercado internacional, ocupó su espacio, especialmente en las zonas cercanas al núcleo urbano. El olivar siguió creciendo hasta llegar a lo que es hoy, pero entonces no era sí, no existía el actual “mar de olivos”. El paisaje de Villavieja estaba dominado casi completamente por la tierra calma en la que alternaban parcelas sembradas y en barbecho, de cuando en cuando salpicadas por huertas en los lugares donde había acceso al agua. Había también otra diferencia paisajística importante con la actualidad. Las masas forestales eran menos densas que hoy, no se habían hecho todavía las repoblaciones de pino carrasco y algunas zonas cercanas al pueblo (Magdalena, Vítar, Caballo) estaban casi peladas. Esto tiene causas históricas.

La mayor parte del término municipal, antes y ahora, está ocupado por eriales, pastos y monte. Tradicionalmente, desde tiempos medievales, aunque estos terrenos fuesen de titularidad real, los vecinos tenían derecho a numerosos aprovechamientos libres y comunales (leñas, plantas aromáticas, espartos, etc.). Igualmente el ganado local pastaba sin trabas, sometido solo a las normas y ordenanzas municipales. Con el fin del Antiguo Régimen en el siglo XIX todo empezó a cambiar. Los montes reales pasaron a ser montes del Estado y los gobiernos, que sufrían siempre problemas de presupuesto, vieron en el cambio una fuente de ingresos. Al efecto fueron limitando los derechos vecinales y procediendo al arriendo de los distintos aprovechamientos. La explotación de los montes requería fuertes capitales para acudir a las subastas y también contactos políticos, en Madrid o en la provincia, para negociar las condiciones. Los vecinos, que no reunían normalmente estas condiciones, vieron cómo sus antiguos derechos iban poco a poco desapareciendo y quedaban excluidos de la explotación de los montes. El proceso fue gradual y lento, y no estuvo exento de protestas e incidentes. Este será uno de los temas centrales de Villavieja, especialmente hacia el final de la novela.

En Quesada durante casi todo el siglo XIX y comienzos del XX se mantuvo el tira y afloja entre las autoridades gubernamentales y el Ayuntamiento en representación de los vecinos. Además de los intentos gubernamentales de vender y desamortizar los montes, que en Quesada no tuvieron mucho efecto, los primeros enfrentamientos vinieron por el deslinde entre montes del Estado y montes municipales del caudal de propios. Vítar, Caballo y Atalaya-puerto de Tíscar fueron incluidos en los montes públicos estatales. Pero la propiedad tenía interés, más que por sus ingresos directos, por el aprovechamiento que de sus recursos pudieran hacer los vecinos y al que históricamente tenían derecho. Por eso el Estado, para conseguir el control completo de los montes, fue poco a poco eliminando esos derechos tradicionales de uso en toda la sierra (que en su parte de Quesada se denominaba monte Poyo de Santo Domingo). Es interesante comprobar cómo el Ayuntamiento no dudó en recurrir a privilegios medievales para defender su posición. En el pleno municipal de 15 de marzo de 1885, habiendo el gobernador solicitado que se le remitieran los documentos en los que se basaba el derecho de los vecinos “relativo al aprovechamiento gratuito de pastos y leñas muertas del Cerro del Caballo y Barranco del Tizón”, se acordó remitirle copia literal de un documento de origen medieval:

que siendo uno de los títulos que se conservan en el archivo de este Municipio y que se refiere a los privilegios y concesiones hechas a esta Villa, entre otras cosas, de los pastos, leñas muertas y demás frutos de los Montes, la Real cédula dada por el Rey Don Alfonso (XI) en Sevilla a 22 de enero de 1369.

Hay que tener en cuenta para valorar estas disputas que se trataba de un asunto importante no solo para la ganadería sino que afectaba gravemente al común de los vecinos: las leñas muertas o rodantes (caídas al suelo) eran casi el único combustible disponible para las necesidades domésticas como guisar y calentarse; los espartos y plantas aromáticas suponían ingresos extras que ayudaban a comer y los pastos permitían alimentar a las caballerías, cabras y cerdos (bellotas). Al final solo se pudo mantener como municipal y de libre acceso el Cerro de la Magdalena (por eso no está hoy día dentro de los límites del parque natural), que sufrió tal presión que a principios del siglo XX estaba absolutamente pelado ya que todo lo que crecía se lo comía una cabra o se cortaba para la lumbre.

Cuando Ciges llegó a Quesada estaba en su apogeo uno de los últimos intentos serios del Ayuntamiento en defensa de los intereses comunales. El 7 de febrero se habían remitido a Montes determinadas peticiones municipales para que fueran incluidas en el plan anual de aprovechamientos forestales. Entre otras, que el Cerro de la Magdalena se excluyese de cualquier tasa y arbitrio “teniendo en cuenta que, por su insignificancia y aproximación a la población, está destinado de siempre a que los ganados que huelgan los domingos y días festivos disfruten los pocos pastos que tiene.”

En el pleno de 15 de junio el concejal síndico expuso la mala situación de la ganadería local frente a su tradicional riqueza, desde que el Estado…

…sin tener en cuenta los privilegios y derechos que desde el Rey Don Alfonso de Castilla le fueron concedidos para que disfrutaran los pastos, leñas y otros aprovechamientos del suelo de la sierra que hoy tiene el nombre de Poyo de Santo Domingo, las ha enajenado, privando a los ganaderos entren en aquel monte, que han arrendado sociedades y hoy no pueden sufragar el enorme herbaje que imponen a cada cabeza de ganado, viéndose obligados los dueños a tener que enajenar las cabezas que poseen y que tanto beneficio reporta a los terrenos destinados a labor.

Se acordó en el mismo pleno dirigir instancia a la Dirección General de Agricultura “para que se respeten los derechos adquiridos y reclamados” anteriormente al Ministerio de Fomento, pues en caso contrario se tendrían que vender los ganados. Además se consideraba que la cantidad que al Estado pudiera reportar “el arriendo que a determinada Sociedad tenga hecho de aquellos pastos” sería menor que la contribución pecuaria que se perdiera.

A lo largo de aquel verano se reiteraron protestas y peticiones, llegándose incluso a paralizar como medida de presión la confección de los presupuestos del siguiente año hasta tanto no se recibiese respuesta satisfactoria. El asunto era la comidilla del pueblo y los comentarios estarían presentes en muchas de las conversaciones en las que participase Ciges. Lo cierto es que en Villavieja acabó dedicándole bastantes páginas al tema y acabó constituyendo a esa “determinada Sociedad”, que él llamó la Resinera, en uno de los “malos” de la novela.

Si rancia y atrasada era la economía de Quesada, no lo eran menos su vida y estructura social. La propiedad de la tierra estaba muy desigualmente repartida. Un reducido número de propietarios, unas cuantas decenas, eran dueños de buena parte de las tierras. No las cultivaban directamente, sino a través de aparceros y arrendatarios. Apenas le dedicaban algo de tiempo y atención al olivar, cultivo sufrido que solo exigía algo de dedicación durante la recogida de la aceituna. Junto a estos propietarios o señoritos había un reducido número de labradores que trabajaba directamente sus fincas, que a veces eran tan grandes como las de los propietarios. Los labradores solían vivir en el campo, cerca de su faena y tenían poca relevancia en la vida social del pueblo. Luego estaban los pequeños propietarios y arrendatarios, conocidos como pegujaleros, que poseían alguna huerta o pequeñas hazas de cereal. La gran diferencia en la extensión de las propiedades de señoritos y pegujaleros se manifestaba en la cuota de contribución rústica, de varios cientos de pesetas los primeros y de una a cinco pesetas los segundos. Muy a menudo estos pegujaleros no poseían la suficiente tierra para alimentar a su familia y tenían que completar sus escasos ingresos echando jornales en las fincas de otros propietarios y labradores.

En la parte más baja de la escala social estaban los jornaleros, cuyo único ingreso era el obtenido con su trabajo en tierras ajenas. Dos épocas del año proporcionaban la mayoría de los jornales: la siega a principios del verano y la aceituna en invierno; el resto del año el trabajo era muy irregular y escaso. El jornal se cobraba solo el día trabajado; si la cosecha era corta o los temporales impedían salir al campo no se trabajaba y no se cobraba, lo que provocaba frecuentes y periódicas crisis de mera subsistencia y hambre. Esta estructura social y de la propiedad era la tradicional, la de toda la vida, y poco había cambiado en los últimos siglos. En el caso de Quesada la desamortización de bienes eclesiásticos se hizo troceando las fincas (el cortijo de la Virgen, por ejemplo) y subastando las parcelas. Habitualmente solo los propietarios disponían de capacidad para adquirirlas, de manera que el proceso incluso aumentó la concentración de la propiedad.

En el catastro de Ensenada, mediados del siglo XVIII, esta estructura tradicional aparece ya claramente definida. Según los datos que facilitó el cabildo quesadeño, un 4,69% de los vecinos eran propietarios y labradores ricos. Un 25,97% pegujaleros y un 41,42% jornaleros. Completan el total los comerciantes, artesanos y profesionales, un 8,12%, los eclesiásticos, un 1,83%, y un 16,02% de pobres de solemnidad. El resto, 1,95%, no es posible de clasificar. Este esquema se mantuvo hasta que la emigración de mediados del siglo XX facilitó que “desaparecieran” buena parte de los jornaleros. Pero a mediados de los años treinta el modelo permanecía intacto. El 5 de diciembre de 1931 el Comité arbitral aceitunero contestó al requerimiento del gobernador que el exceso de mano de obra (jornaleros) en el pueblo era de 300 familias, pues la lista de familias jornaleras hecha por la alcaldía era de algo más de 1.000 y en el término solo había trabajo para 700. Calculando 4 o 5 personas por familia y teniendo en cuenta que el censo apenas llegaba a los 10.000 habitantes, se obtiene un porcentaje de población dependiente del trabajo temporal similar al obtenido en el catastro de Ensenada.

Respecto al grupo de pobres de solemnidad reflejados en el catastro se puede asimilar, para los siglos XIX a XX, a los que integraban la Beneficencia Municipal. La lista de beneficiarios estaba integrada por viudas, viejos, familias jornaleras (extraordinariamente) numerosas, enfermos e impedidos y por todos aquellos que carecieran casi completamente de medios de subsistencia. Tenían derecho a la asistencia médica y al pago de medicinas y su número oscilaba entre las 200 y 300 familias. Pero este número dependía, más que de las necesidades reales, de la capacidad del presupuesto municipal, lo que hace difícil establecer una comparación.

Este era el panorama social que conoció Ciges en Quesada. Buena parte de la población vivía mirando al cielo, temiendo sequías y temporales o plagas de langosta que redujeran el trabajo disponible, porque a menudo su falta significaba pasar hambre. La tensión social era permanente, siempre se temían revueltas y motines. En una de estas crisis de trabajo (El Liberal de 10 de abril de 1888) los concejales amenazaron a las autoridades provinciales con dimitir en bloque “si no se ayuda a los braceros, que mueren de hambre.” En febrero de 1895 "debido al mes y medio que llevamos de continuo temporal" la situación de los braceros era insostenible. Se manifestaron 300 de ellos ante el Ayuntamiento exigiendo socorro. En las actas de los plenos municipales son muy frecuentes las alusiones al peligro de un estallido social.

Si en un principio las protestas fueron más bien espontáneas y fruto de la desesperación, hay noticias de que ya desde principios del siglo XX los campesinos se organizaron, con más o menos eficacia, en sociedades obreras y sindicatos, aunque las fuentes son escasas y poco clarificadoras. En 1911 ya existía una sociedad obrera, El Trabajo, que fue perseguida judicialmente y en cuya causa el Ayuntamiento se personó como acusación. Poco antes se le había denegado a esta misma sociedad un solar (en los terrenos municipales de los Postigos) para edificar su sede sindical. En 1913 se fundó el sindicato anarco sindicalista La Fraternidad (Andadura hacia la libertad. Documentos para la Historia de la UGT de Jaén. Santiago de Córdoba. Jaén 2007). Hubo manifestaciones contra el arbitrio de Consumos (un impuesto indirecto, lejano precedente del IVA) en 1914 y sobre todo en 1920. Las de este último año fueron alentadas por la sociedad obrera La Razón y en junio alcanzaron gran importancia, con desórdenes e intento de asalto a los comercios. El frecuente cambio de nombre de las sociedades obreras es indicio de la represión que sufrieron. Ciges alude a esta persecución en una de las escenas de Villavieja, dando entrada al personaje de Pedro Luján, el Revolucionario, y reflejando los primeros y difíciles pasos del movimiento obrero en Quesada.

El grupo social sobre el que Ciges centra sus críticas es el formado por los propietarios, los señoritos, gente que concebía el trabajo al modo de los antiguos hidalgos, como una deshonra. Esta clase social, felizmente hoy casi completamente desaparecida de Quesada y sustituida por labradores más o menos acaudalados, era incapaz de producir riqueza y se limitaba a heredarla (y ocasionalmente a completarla con pellizcos a la cosa pública). Malgastaba su tiempo haciendo vida de Casino, ya por entonces instalado en el edificio que años después se convirtió en bar Marisol. Frecuentemente dilapidaba su capital en el juego, cayendo en manos de prestamistas usureros. En Quesada no existían los bancos y la única posibilidad de obtener un préstamo estaba en esos usureros y en el Pósito Municipal. Este solo prestaba pequeñas cantidades, primero en especie, más tarde en metálico, para financiar sementeras y cubrir años malos. La incapacidad de mejorar fincas y producciones, junto al juego, la usura y la fragmentación de herencias entre los hijos, provocaba que a menudo familias importantes cayeran en la pobreza, lo que tampoco inducía a sus miembros al trabajo sino a soportar en privado la escasez para en público mantener las apariencias.

Juan de Mata García Carriazo (primo hermano del insigne profesor, no confundir con él) al describir en sus memorias inéditas el pueblo durante su infancia en la segunda década del siglo XX, habla de estos propietarios o señoritos. Es un pasaje muy significativo porque conoció de primera mano ese ambiente y en sus palabras no se podría encontrar animadversión alguna, ni política ni social, pues fue una persona de un conservadurismo extremo y que se identificaba plenamente como integrante de esa casta:

…(pasaban) su vida ocupados en la política local o en animadas charlas en el Casino, cuando no jugando, por lo que se arruinaron más de uno, según oía a mis padres y familiares, siendo pocos los que se preocupaban en visitar y menos mejorar sus fincas.

El retrato que de estos propietarios se hace en Villavieja es mejor y más detallado que el que aquí se pueda hacer. Solo cabría añadir que su existencia y hábitos generaron una estructura social y económica perversa que impedía todo progreso. Buena parte del capital disponible, de la tierra, estaba en manos de personas incapaces de acumular y reinvertir rentas mejorando la producción. Para el resto de la gente, acumular el capital necesario para efectuar mejoras era prácticamente imposible y como resultado pasaban los años sin conocer avance alguno. Por otro lado los ingresos de los propietarios, ya que no podían aumentar por el crecimiento de las cosechas, solo podían hacerlo reduciendo gastos, es decir, presionando a la baja los jornales. La abundancia de mano de obra, que estaba totalmente a merced de los propietarios, sometía a buena parte de la población a un régimen de miseria, lo que a su vez impedía cualquier clase de ahorro y perjudicaba el consumo. Si el consumo local era muy reducido y la falta de comunicaciones dificultaban la exportación, quedaba cerrado el círculo vicioso que acababa dando la razón a los propietarios más indolentes: las cosas eran como eran, como siempre habían sido y como seguirían siendo hasta el final de los tiempos. Cualquier esfuerzo por cambiarlas era inútil y baldío.

En este entorno tan rancio y atrasado el aprecio por la enseñanza y la formación era muy escaso. El periodista Luis Bello, que a finales de los años veinte del siglo pasado recorrió todo el país para conocer la situación de la instrucción pública. En 1926 y 1929 recopiló en su obra Viaje por las escuelas de España los artículos que sobre cada etapa publicó en el diario El Sol. Había visto mucho y estaba curado de espanto, pero quedó horrorizado con el estado de las escuelas en Quesada, Cazorla, Peal, la sierra de Segura… El éxito de pueblos como Enguera y Ortigosa de Cameros, que “colonizaron” comercialmente Quesada, estuvo en su industria de paños y en sus vecinos que viajaron por toda España para darle salida a la producción. Pero también fue clave el nivel de instrucción. El caso de Ortigosa es muy significativo. Perdido en Cameros, la zona montañosa y pobre de la entonces provincia de Logroño, tenía en 1877 poco más de 1.000 habitantes según el Censo de aquel año, pocos más de los que por entonces tenían Belerda y Don Pedro juntos. De esos mil habitantes solo el 32% eran analfabetos (el 29,5% en los varones). Compárese con el 85% de Quesada treinta años después. Saber leer, escribir y hacer cuentas facilitó a los naturales de estos pueblos industriosos que pudieran hacer fortuna.

En los años centrales de Ciges en Quesada, 1908 y 1909, había en el pueblo cuatro escuelas, dos de niños y dos de niñas. Las de niños estaban en la primera planta del antiguo claustro del convento, encima de la plaza de abastos. Eran sus maestros don Manuel Bautista de la Fuente y don Eduardo Baón Canalejo. El local ya entonces estaba en muy malas condiciones y necesitó continuas reparaciones mientras estuvo en uso, hasta finales de los años cuarenta del pasado siglo. Eran maestras de niñas doña Marcela Corral Basurto, mujer de don Manuel Bautista y doña M.ª Estrella López, que cesó a principios de 1909 por traslado a La Iruela y que fue sustituida por doña M.ª Aranda. Acorde con su importancia subalterna, las escuelas de niñas no tuvieron local fijo. La de doña Marcela estaba en Santa Catalina, la otra durante un tiempo en la calle del Hospital.

En Belerda había otra escuela de niños y otra de niñas, ambas en condiciones imaginables, tanto de local como de dotación de maestras en la de niñas. Ya estaba jubilado su histórico maestro, Pedro Puerta Martínez (Cazorla 1835 - Belerda 27 de agosto de 1913). Don Pedro fue destinado a la escuela de Belerda en septiembre de 1869, días antes de la Gloriosa. Don Pedro tuvo aficiones literarias y poéticas, presentó un trabajo a la Exposición Provincial de 1878 y publicó a su costa a finales del XIX un opúsculo titulado Flores de Fantasía, con versos dedicados a la Virgen de Tíscar. Por estos años habían tomado posesión de estas escuelas de Belerda el matrimonio formado por Pedro Serón y Aurora Vargas. Y esto era todo para un pueblo que se acercaba a los 10.000 habitantes y cuya proporción de población infantil era muy superior a la actual; no había más.

Todos los temas anteriores fueron llevados por Ciges a Villavieja. Pero si contra algo batalló como periodista y escritor fue contra el caciquismo que adulteraba las elecciones y la política, impidiendo cualquier cambio real en la España de la Restauración. El caciquismo en la Restauración no era una degeneración del sistema, sino algo consustancial a él, su manera natural de conducirse políticamente. Y de nuevo encontró Ciges en Quesada inspiración para llevar el caso a su novela. El sistema electoral durante la Restauración era mayoritario, eligiéndose al candidato que obtenía más votos en el conjunto del distrito electoral. Quesada pertenecía al distrito de Cazorla, que comprendía además del partido judicial a Larva, Cabra, Bélmez de la Moraleda y Huelma. Ya venía aprendido Ciges respecto del caciquismo, no en balde era lector y seguidor de Joaquín Costa, pero en Quesada encontró buenos ejemplos de su perverso funcionamiento.

La historia electoral moderna de Quesada se puede comenzar el 25 de septiembre de 1836 cuando se eligió el Ayuntamiento en concejo abierto (asamblea de vecinos), de acuerdo a la normativa surgida de la Constitución de Cádiz. Pero este sistema fue cambiado rápidamente por el voto censitario, que lo limitaba a quien pagara una determinada cantidad de contribución. Se mantuvieron las limitaciones al derecho de sufragio hasta 1890, cuando Sagasta incluyó el sufragio universal (masculino) en la Ley Electoral. Hubo sin embargo un antecedente importante y que se suele obviar. Tras la Gloriosa se estableció el sufragio universal, que se mantuvo durante el Gobierno Provisional de 1869, reinado de Amadeo I y Primera República hasta que la Restauración de los Borbones resucitó el voto censitario. En Quesada el primer Ayuntamiento electo por sufragio universal masculino tomó posesión el 1 de enero de 1869 con Hilario Serrano Águila como alcalde.

Las diferencias entre ambos tipos de sufragio afectaban principalmente al número de votantes, lo que tenía evidentes repercusiones en la ideología y condición de los elegidos. En 1877 el Boletín Oficial de la Provincia (26 de diciembre) fijaba el censo de la sección de Quesada en apenas 300 electores. Siendo tan pocos y tan “iguales” los electores censitarios no era demasiado necesario recurrir al fraude, pero se hacía porque manejar los resultados estaba en “la masa de la sangre” del Poder. De hecho uno de los primeros políticos del distrito que podríamos definir como cacique fue nada menos que el general Serrano Bedoya, que por haber sido director general de la Guardia Civil controlaba, o tenía la complicidad, de los forestales armados de carabinas y tercerolas. En las elecciones de 1858, presentándose Serrano como candidato gubernamental del general O´Donnell, fue acusado por el candidato moderado (conservador) de que sus partidarios eran “desanimados” a votar por las fuerzas vivas de la comarca. Según denunciaba el diario conservador La España (31 de octubre), el alcalde de Cazorla, Pedro Alcántara, transmitía a los electores “con piadosa intención” que era inútil votar contra el candidato gubernamental porque “en las elecciones no ha habido nunca libertad, y en estas mucho menos porque acabo de recibir la orden del gobernador (…) mandando sacar diputado al general Serrano, y conseguirlo a toda costa.” Según La España estas presiones dieron resultado y “solo en Quesada, de cuyo pueblo es natural el general Serrano, aceptaron el consejo (y no votaron) cincuenta y dos electores moderados”. Ya podemos imaginar que Serrano ganó el escaño por amplia y cómoda mayoría: de un censo total del distrito de 517 electores votaron 339, 309 a Serrano y 30 a un tal González, candidato moderado (congreso.es).

Años después en 1877, siendo diputado provincial Ángel Alcalá Menezo, denunció en la Diputación las irregularidades y atropellos que se habían producido en la Iruela durante las elecciones provinciales:

…que se había apaleado a todas las personas que apadrinaban la candidatura de oposición; que hubo palos y tiros, y que un bastón de autoridad se había roto en la cabeza de la misma persona que le llevaba; que una elección hecha de esta manera no representaba la voluntad del distrito, y por lo tanto no debía aprobarse.

No era lo sucedido algo particular de la Iruela, sino más bien general. Ángel Alcalá se centró en este caso quizás porque los malhechores eran sus contrarios políticos. Y es que aunque, como ya se ha dicho, las diferencias ideológicas de los partidos dinásticos del turno no eran demasiadas, el espíritu de grupo (y las prebendas y sinecuras que obtenían los ganadores) provocaba durante las campañas electorales un apasionamiento que a veces se les iba de las manos. A primeros de agosto de 1881, durante una de esas campañas, el propio Alcalá Menezo protagonizó un buen altercado. El periódico granadino La Tribuna (19 de noviembre de 1882) recordaba lo sucedido de esta forma:

El Sr. Alcalá Menezo, diputado provincial y jefe de uno de los partidos de aquel distrito, tuvo sobre cuestiones electorales un altercado en el Casino de Quesada (Jaén) con D. Andrés Conde del Águila, que acaudillaba a los contrarios de la candidatura que protegía el Sr. Alcalá, excediéndose hasta el punto de ofender a este de hecho, no llegando la cosa a mayores, por la mediación de amigos de una y otra parte.

Por la noche se encontraron los señores Alcalá y Conde del Águila en el paseo y se reprodujo el altercado, haciéndose disparos y resultando herido de uno de ellos el señor Conde.

Ocurrieron los disparos en un jardín de Quesada flamante, cuyos árboles se habían plantado apenas tres inviernos antes. La cosa acabó en la Audiencia de Granada con una fuerte condena para el agresor aunque al final, protegido por sus jefes políticos madrileños, acabó en casi nada y don Ángel pudo continuar sin mayor contratiempo su carrera política.

El fraude y la manipulación electoral era consustancial a la Restauración. Se daba por algo natural que no era preciso disimular, ni siquiera en documentos tan solemnes como el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. En las elecciones de 1896 el liberal fusionista Gómez Sigura fue derrotado por el conservador Crooke Loring. En la Comisión de revisión de actas del Congreso Gómez Sigura reclamó la elección…

…impugnándola en forma brillante y con numerosos datos, el ex diputado fusionista D. Manuel Gómez Sigura, candidato que aparece derrotado por el mencionado distrito.

Enumera el orador las coacciones y abusos cometidos, para arrebatarle el acta, por los amigos de su contrincante el señor Crooke y Loring: cita, entre otros, los ayuntamientos de Pozo Alcón y de Hinojares, donde se cometió todo género de ilegalidades.

Le contestó el Sr. Crooke y Loring, defendiendo su elección con mesura, entre otras cosas dice que en el pueblo de Quesada, a pesar de lo afirmado por su contrincante, tuvo él más votos, pero que aunque tal cosa hubiera sucedido su triunfo era indudable, pues había tenido la precaución de traer en su acta una mayoría de dos mil y pico de votos. (El público ríe la ocurrencia del orador.)

El subrayado es mío. Realmente Gómez Sigura fue cacique electoral del distrito, pero en aquella ocasión su contrincante tenía grandes apoyos en Madrid pues pertenecía a la poderosa familia malagueña Loring, financieros y grandes inversores en la construcción de líneas ferroviarias y por aquel entonces con intereses forestales en la sierra, por aquello de las traviesas de las vías.

Gómez Sigura fue diputado del distrito en nueve ocasiones entre 1886 y 1905, en la mayoría de los casos como único candidato y mayorías a la búlgara. En las de 1905 por ejemplo obtuvo 10.373 votos de los 10.386 electores que participaron. En las de 1899 venció al candidato conservador Mariano Estremera. Sobre esta elección un artículo sin firma, publicado el 3 de mayo en el periódico La Reforma tras conocerse el escrutinio, acusaba a los liberales de toda clase de irregularidades “en el muy desdichado (distrito) de Cazorla” sometido a lo que define como “caciquismo sagastino”. Enumera toda clase de maniobras y como prueba definitiva de la manipulación y “la falta de pudor” cita el caso de Cazorla, donde Estremera “aparece sin un solo sufragio en su favor”, a pesar de que allí “reside y tiene el núcleo de su familia y amigos y la mayor parte de su hacienda”. Según La Reforma, los liberales se jactaban además de “emplear idénticos procedimientos para obtener el triunfo en las próximas elecciones municipales” y ya tenían previsto llevar “a las corporaciones (entre ellas Quesada) a conocidos camaleones políticos (…) desprovistos de todo asomo de dignidad y decoro”. En Quesada la cosa fue menos descarada que en Cazorla y Gómez Sigura obtuvo 879 votos, pero Estremera sí consiguió votos, concretamente 17 (B.O.P.J. de 20 de abril).

En estas elecciones de 1899 Gómez Sigura tuvo el apoyo, o al menos la no beligerancia, de Laureano Delgado. Pero no fue así en las siguientes de 1903. En ellas compitieron ambos como candidatos a pesar de pertenecer al mismo partido, el Liberal Fusionista. Ganó Gómez Sigura en el conjunto del distrito, pero en Quesada Delgado dejó constancia de su poder e influencia: de un total de 1494 votos Delgado consiguió 906 y Gómez Sigura 588 (B.O.P.J. de 5 de mayo). Como se ha venido diciendo, estos políticos caciquiles de los partidos dinásticos no tenían especiales convicciones ideológicas (fuera de compartir todos la defensa de la Monarquía borbónica) sino conveniencias personales y de facción. Al final se entendían y mediante acuerdos y componendas salvaguardaban los intereses de todos. Si en 1903 discutieron Delgado y Gómez, en 1905 alcanzaron un arreglo que contentó a todos. Laureano Delgado consiguió uno de los tres escaños del distrito de Jaén y dejó el campo libre a Gómez Sigura, que esta vez, como candidato único, arroyó en Quesada.

Pero el mejor ejemplo de hasta qué punto primaba el interés personal sobre cualquier escrúpulo político está en las elecciones inmediatamente siguientes, las de 1907, ya muy próximas a las estancias de Ciges en Quesada. Gómez Sigura se retiró dejando como heredero y candidato liberal fusionista a su sobrino Pedro Villar Gómez. Pero todo quedaba en casa y el candidato conservador resultó ser Mariano Foronda, yerno de Gómez Sigura. El jefe provincial del partido Conservador, Prado Palacio, hizo una evaluación previa de los distintos distritos para remitirla al ministro de la Gobernación. Era una práctica corriente (ya lo vimos antes en el caso de Serrano) que se hacía para que el ministro comunicase al gobernador cuáles eran los candidatos que el Gobierno “vería con gusto” que triunfasen. De esta manera el gobernador sabía a favor de quien debía emplear todo el hierro gubernamental sin perder el tiempo con los pocos que de antemano se dejaban a la oposición. En estas notas de Prado Palacio se dice (el subrayado es mío):

Cazorla: es hoy un distrito en que puede asegurarse el triunfo de un ministerial por la importancia que ha tomado las fuerzas conservadoras, por el odio general que tiene el actual diputado Sr. Gómez Sigura y por la enemiga de su paisano y convecino D. Laureano Delgado que me ha ofrecido votar con todos sus vecinos la candidatura conservadora frente a Gómez Sigura.[2]

Poco después el candidato conservador Mariano Foronda informaba al jefe de su partido, Maura, por entonces presidente del Gobierno, que los ayuntamientos actuales eran de su padre político Don Manuel Gómez Sigura. No hacía falta por tanto meterles mano, cosa de la que el juez del distrito no se había enterado procediendo contra ellos por inercia, de manera que había amenazado a varios de ellos con procesamientos e incluso al de Huesa había mandado a la Guardia Civil, que había detenido a varios concejales.

[3]

Es decir, un histórico liberal, Delgado, negocia con el jefe del partido contrario favorecer la elección de su candidato y Gómez Sigura, con una pata en los suyos y otra en los ajenos, coloca a su sobrino pero realmente apoya a su yerno, del partido contrario. Sobra cualquier comentario. Desde entonces un distrito tradicionalmente liberal con el suegro pasó a ser conservador con el yerno y así se mantuvo en todas las elecciones siguientes. Pero al poco Pedro Villar se casó con la hija de Laureano Delgado y este volvió a la obediencia liberal. Con el apoyo de su suegro, Villar ganó las elecciones de mayo de 1910 frente a Foronda. Sin embargo, los conservadores consiguieron que se anulara el resultado alegando “irregularidades”. Repetidas en septiembre, Pedro Villar, que era electoralmente gafe, las perdió.

[4]

Manuel Ciges prestó especial atención en Villavieja a esta enfermedad congénita de la Restauración, que falseaba la voluntad democrática popular impidiendo cualquier avance político y social. Don Luis Obregón se presentará candidato a diputado del distrito con un programa propositivo y reformista con el que multiplica sus partidarios. Pero el poder caciquil, en contubernio con gobernadores, jueces y Guardia Civil, despliega contra él toda su fuerza sin reparar en irregularidades, componendas y “autoridad”. Don Luis no solamente es derrotado sino que acaba detenido y encarcelado.

Para cerrar este apartado, una mención a cómo se reflejaron en Quesada los graves acontecimientos del verano de 1909. A finales de julio una columna del Ejército español, actuando como ya era costumbre fuera de los límites de Melilla, cayó en una emboscada en el monte Gurugú, en el Barranco del Lobo. Fue un desastre completo, con un elevadísimo número de bajas, incluyendo al general Pintos que mandaba la tropa. Solo eran soldados (y víctimas) los pobres, pues quien podía pagar una determinada cantidad quedaba libre de servicio como “redimido en metálico”. Con este trasfondo y como consecuencia de la movilización decretada, en Barcelona estallaron gravísimos desórdenes conocidos como la Semana Trágica. El malestar se extendió hasta tal punto que el 29 de julio se decretó la suspensión de garantías constitucionales.

En Quesada, para calmar los ánimos y prevenir cualquier incidente, el1 de agosto el Ayuntamiento acordó en pleno obsequiar con 2 ptas. a “los reservistas que se están llamando a filas para la guerra contra los moros del Rif.” Poco después, el 5 de septiembre, se abrió una suscripción popular por el Ayuntamiento, adhiriéndose a la “Junta de Señoras presidida por S.M. la Reina (q.D.g.) para socorrer a los heridos y a las familias de los muertos en la campaña del Rif”. El periodista Ciges Aparicio vivió este torbellino de graves sucesos aislado en Quesada, apenas informado por las noticias atrasadas de la poca prensa que llegaba y seguramente sufriendo las tertulias del Casino y las “autorizadas” opiniones de sus miembros proponiendo soluciones drásticas a la par que sencillas.

|

Tíscar a principios del siglo XX, cuando no estaba construida

ni la carretera ni el túnel. |

5.- Argumento de Villavieja.

Si Villavieja fuese fácilmente accesible para el lector, no procedería hacer un resumen de su argumento o a lo sumo hacer solo alguna consideración general sobre el mismo. Pero sabemos que no es así y por eso, para que la mayoría de los que lean este texto sepan de lo que estamos hablando, se incluye este capítulo. Lógicamente quien tenga posibilidad de leer la novela, o ya lo haya hecho, puede saltárselo con toda tranquilidad.

Alrededor de 1900, por aquellos años que cerraron un siglo y abrieron otro, en una villa antigua y rancia, en un poblachón grande que no había conocido tiempos mejores, perdido en las profundidades rurales de la España de la Restauración, es donde y cuando sucede la historia que Ciges cuenta en Villavieja.

Mosiú, monsieur Lairet, es un ingeniero suizo francófono encargado de las obras de construcción de una carretera próxima a Villavieja. Pasa sus descansos en el pueblo, compartiendo con su gente tardes tediosas en el Casino y largas conversaciones durante los paseos alrededor del jardín. El suizo ve a Villavieja desde fuera, como un extranjero ajeno al estado de cosas que sus naturales han vivido como normales desde la infancia. Por eso le asombran las costumbres que va descubriendo, la vida de los vecinos, sus razonamientos y mentalidad tan alejada de las de su país y del resto de Europa. Continuamente contrapone lo que aquí ve con lo que se acostumbra en las avanzadas sociedades europeas. Los villaviejanos escuchan las peroratas de Mosiú entre divertidos y molestos. Le intentan convencer de que su modo de vida no es peor, sino distinto al europeo y en algunos aspectos incluso mejor, más sano y natural. Para los lugareños los grandes defectos de Villavieja, que no desconocen y que admiten, son culpa de la historia, del carácter y pensamiento que heredan cuando nacen, del Gobierno y hasta del clima, pero nunca de sus habitantes. Ellos han heredado un estado de cosas difícil cuando no imposible de cambiar, por más esfuerzo que pudieran empeñar en conseguirlo.

Mosiú contempla como los ociosos propietarios dejan pasar las horas en el Casino. Las tediosas veladas solo se rompen cuando, entre risas y asombro admirativo, alguno recuerda las hazañas y anécdotas, siempre excesivas y a menudo empapadas en alcohol que protagonizan algunos personajes locales. Destacan entre ellas las barbaridades los Uldecoa, dos hermanos crápulas que dilapidan el capital heredado de su padre en juergas y en el juego, ajenos a cualquier dedicación de provecho. Sus chanzas y borracherías son caprichosas y crueles, propias de quien se siente de forma natural por encima de normas y principios, de quien desde su fuerza se siente en el derecho de reírse de los débiles precisamente por serlo.

En el Casino se pierde el tiempo, se bebe y se juega mucho, demasiado. En tiempos de cosecha, oliendo el dinero fresco, acuden a Villavieja jugadores profesionales que rematan la faena. Muchos socios, como un tal García, prefieren arrastrar a sus familias por estrecheces económicas con tal de seguir apostando. A menudo caen en la asfixia financiera y se ven obligados a recurrir a los usureros que hipotecan sus mal atendidas tierras y los llevan a la ruina total. El primero de ellos es don Dámaso, el viejo cacique que vive retirado en su cortijo. Tiene importantes amarres políticos en Madrid, donde lo protegen sus conmilitones, y gobierna el distrito electoral a su antojo, quitando y poniendo alcaldes y jueces, arreglando elecciones. Su estado de ánimo y sus líos e intereses familiares determinan el momento político del distrito.

Junto a estos personajes siniestros y decadentes habitan Villavieja otros vecinos más concertados. Mosiú conoce a don Federico el maestro, don Ambrosio el médico, al prudente don Leandro o al sargento Peláez, veterano de Filipinas que vive su retiro en Villavieja. Todos ellos gente sensata, que conocen los vicios locales y creen necesario corregirlos pero que, inmersos en el ambiente social, lo viven con fatalismo y sin la menor esperanza de mejora alguna. Una tarde, Mosiú y el maestro paseaban por el jardín charlando de los problemas de Villavieja. Según Mosiú, “un médico de pueblos quizás reconocería en Villavieja alguna enfermedad fundamental”, a lo que replica don Federico: “La enfermedad de Villavieja se llama abulia”.

Entre todos los villaviejanos que frecuenta Mosiú sobresale don Luis Obregón, acaudalado propietario de carácter impulsivo y audaz. Gasta como todos más de lo que tiene, pero ha llevado una vida viajada y mundana que lo distingue con claridad de los demás. Mosiú escucha cómo los amigos comunes le cuentan con admiración sus aventuras periodísticas en Jaén, su exitosa etapa en la política madrileña y su sonada estancia en Filipinas como gobernador civil de varias provincias. Don Luis es apasionado y activo, siempre está ideando, pero sus enemigos lo consideran un charlatán que esconde con palabrería lo que no son más que intereses personales. Obregón quiere presentarse a las próximas elecciones a diputado del distrito y será el protagonista indiscutible de Villavieja.

Una mañana de invierno se presenta don Luis conduciendo un tílburi con dos yeguas e invita a Mosiú a dar un paseo. Les acompañan don Leandro, hermano de don Luis, y el sargento Peláez. El día es espléndido y el paisaje majestuoso. Mosiú se extraña de que la juventud no aproveche estos días para ir a la montaña o hacer cualquier ejercicio. Fue en tiempos un alpinista intrépido y estas montañas le recuerdan a los Alpes. En los seis años que lleva en Villavieja ha fracasado en todos sus intentos de crear grupos de excursionistas que apartasen a la juventud del ocio y del Casino. Un poco harto de sus peroratas, don Luis anuncia al suizo que va a conocer un tipo de alpinismo desconocido en Europa. Al efecto emprende con el carruaje una imprudente y peligrosa ascensión campo a través hasta llegar a una alta meseta. Allí descansan un rato extasiados con el grandioso panorama que contemplan. La bajada es aún más veloz y enloquecida hasta que se destrozan las ruedas del vehículo y sus ocupantes saltan por los aires dando con violencia contra las piedras del terreno.

En su ayuda acuden los hombres de una cuadrilla que recoge aceituna en un olivar cercano. Mientras esperan que de Villavieja acudan en su auxilio, contemplan cómo almuerzan los aceituneros. Mosiú se asombra de lo mísero de su alimento. Va preguntando de grupo en grupo y los más jóvenes le dicen que tan poca y mala comida era suficiente y les bastaba para vivir. Las muchachas añaden que incluso la cambiarían “por un baile en el ejido o un rato de palique al través de la reja con el hombre de sus amores”. No opinan así los mayores y “una vieja apergaminada replicó”:

—Vivimos muriendo, señorito. No haga usted caso a esas embusteras. ¿Se figura usted que trabajar de sol a sol, y no llevarse a la boca más que un arenque es para estar gordos y lucidos?

Y señalando al viejo que junto a ella daba vueltas entre sus encías desguarnecidas a una corteza de pan, interrogó a Mosiú:

—¿Cuántos años se figura usted que tiene mi hombre, caballero?

El suizo creyó no equivocarse de mucho.

—Quizás sesenta y cinco.

La mujer movió la cabeza.

—Pues no ha cumplido cuarenta y ocho, señorito; y aquí me tiene usted a mí con cuarenta, que soy una vieja llena de arrugas y para nada. A los cuarenta años somos unos viejos los pobres, y a los cincuenta ya nos llama la tierra.

.jpg)

.jpg)